欢迎来到开云APP——用数据洞察体育未来! [email protected] 14852654591 |

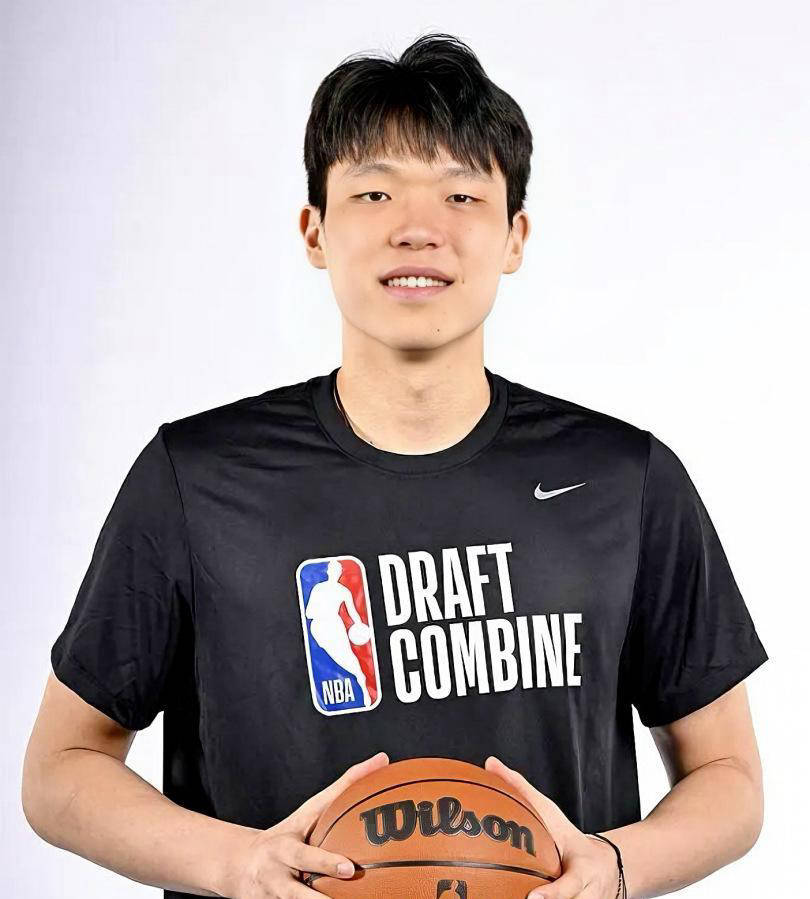

在CBA赛场边,NBA球探们再次出现,他们的目光像灯塔般紧盯着年仅18岁的中国天才杨瀚森。这位身高2米16的年轻运动员,正经历一场复杂而深远的蜕变——从一个纯粹追求胜利的篮球少年,转变为NBA体系下被细致观察和评判的对象。这不仅关系到个人的未来方向,更折射出中国篮球在全球篮球大舞台上的位置和挑战,同时揭示了中西文化关系中微妙且复杂的权力角逐。

NBA球探的到访绝非简单的“人才筛查”,更像是一场精心设计的展演。他们带来标准化的评估工具,通过测量垂直弹跳、三分命中率、防守效率等具体指标,将一个有血有肉的运动员进行碎片化解构。这种考察方式实际上是NBA文化霸权的体现,它暗示着一套无声的等级秩序:被观察者必须迎合或顺应“观察者”的标准,才能谋求融入更广阔的职业蓝图。在场上,杨瀚森每次完成技术动作时,都似乎在回应着这种潜移默化的期待,他的表现不再只是单纯的篮球动作,而是与一种隐形的文化密码对应。

中国篮球与NBA之间的关系,始终存在一种文化不平衡感。作为全球最具影响力的篮球联盟,NBA拥有定义“优秀球员”的话语权。而中国球员渴望驻足此“大殿”之中,却不得不接受由西方主导的价值观引领。回首姚明为了适应联盟不断增重,易建联刻苦练习外线投篮的历程,都是试图在国际范畴里调整自我定位的生动写照。如今,杨瀚森面对的不仅是技能上的平衡,更是一场关于身份的重塑——他需要在保留中国传统内线力量与迎合现代空间型中锋需求之间找到突破口。

值得关注的是,NBA对中国球员的特别关照充满了“异域想象”。在球探的报告中,对杨瀚森“手感出色”“篮球智商高”的评价,无意间延续了西方对东方球员的刻板印象:技术细腻但身体对抗不足,聪明但缺乏侵略性。这样的标签化认知,不仅限制了他们在NBA体系中的可能性,也加剧了文化偏见。例如,周琦被归为“空间型内线”,角色便被固化在三分线外;王治郅的防守能力未达预期,便成为其在NBA边缘化的理由。这些实例让人反思:是否存在一种文化偏见,在成就与刻板印象的交织中扭曲了中国球员的真实潜力?

杨瀚森的故事折射出中国篮球人才培养系统的深层次困境。我们的青训体系努力保持中国特色,又不得不迎合NBA的全球统一标准,造成了“两难”的局面。许多潜力巨大的青年球员,既失去了传统篮球扎实基本功,又难以满足现代NBA 对灵活性的苛求。这种撕裂,让不少好苗子变得“左右为难”。更令人担忧的是,当个别年轻球员成功吸引NBA关注时,我们的舆论环境常常将个人辉煌视作整体突破的标志,却忽略了深层次的发展不平衡——比如基层培训体系的局限,足球与篮球的人才断层,或是文化认知的壁垒。

在全球化席卷而来的今天,中国篮球迫切需要建立一种批判性对话的能力。我们不能盲目全盘接受NBA的标准,也不能固守传统理念,而应在尊重文化差异的基础上,主动参与到这场跨文化的互动中。杨瀚森的价值,并不在于他是否最终实现进入NBA,而在于他能否藉由自身表现,打破对中国内线的刻板印象,重新定义“优秀中锋”的标准。这不仅是个人成功的故事,更是中国篮球开放、自省与创新的象征。

当NBA球探仔细记录杨瀚森的每组数据时,这位中国少年也在用行动反思那些评判背后隐藏的偏见和局限。这场双向观察与反馈的复杂互动,勾勒出现代体育在全球化背景下的文化图景。中国篮球的未来,或许正藏在这种张力之中——不是盲目追随,也不是盲目抗拒,而是在保持主体性的同时,积极参与新时代篮球文化的多元构建。杨瀚森的传奇刚刚开启,但已向我们发出了重要信号:在世界篮球的版图上,中国球员应努力成为规则的制定者,而非被动的“他者”。这需要时间、更需要意识,意识到那些貌似客观的评估背后,隐藏着怎样深刻的文化权力游戏。返回搜狐,查看更多